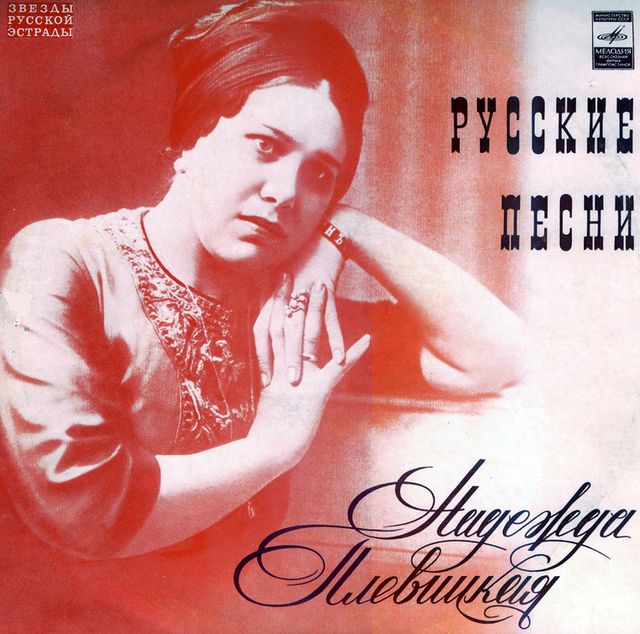

Плевицкая, как и Шаляпин, родится раз в столетие.

Из газеты «Русская Ривьера», 6 сентября 1913г.

Возможно, что так и пела бы она остаток жизни в ресторанах и провинциальных театриках и не стала бы той легендарной Надеждой Плевицкой, если бы не Ялта… И если бы не Леонид Собинов, заметивший ее однажды в одном из ресторанов Нижнего Новгорода, где она каждый вечер выступала со своими песнями.

Известный уже на всю Россию певец, обнаружив перед собой явный талант-самородок, предложил Надежде участвовать в благотворительном концерте. После чего понравившуюся певицу пригласили в Ялту выступать в летнем театре «Зона».

Сентябрьским днем 1909 года ее везли в авто из Севастополя в Ялту вдоль живописных гор и синего моря, и, вполне возможно, что в какие-то минуты ей вспомнился отец, служивший когда-то здесь, в Крыму. Его забрали в солдаты буквально через месяц после свадьбы, а через год к нему сюда отправилась мать: из Курска до Одессы на лошадях, а из Одессы до Феодосии – пароходом. Отец прослужил 12 лет безупречно и добросовестно, вследствие чего был даже досрочно демобилизован. Родители вернулись к себе на родину, в село Винниково Курской губернии уже «с прибытком» — тремя дочерьми и сыном. Надежда родилась уже там, под Курском, и была последним, одиннадцатым, ребенком в семье — девочкой, которой еще при рождении предсказали, что она будет певуньей…

Но вот и Ялта. Гостиницы переполнены – «бархатный сезон». В Ливадии на отдыхе царская семья, а на побережье – вся знать. С трудом, но нашли певице комнату на даче Фролова-Багреева на Николаевской улице. И она была счастлива: вечером уже слушала плеск волн, наслаждалась ароматами юга, кипарисами и белоснежными дворцами. Через несколько дней начинались концерты «Народных песен в исполнении певицы Н.П.Плевицкой» в театре-саду «Зона» на Боткинской улице, в доме Бухариной, а с середины сентября ее пригласили выступать в казино в Суук-Су (близ Гурзуфа». Курортная публика принимали Надежду Плевицкую хорошо, а в свободное время она очень любила гулять по набережной, наблюдая за празднично одетой толпой. Модно одетые дамы дефилировали в облаках кружев и дорогих духов, загорелые и подтянутые морские офицеры блистали белоснежными кителями, приятно звенели шпоры щеголеватых гусар… По набережной то и дело проезжали веселые экипажи и лихие всадники. Но вот со стороны Ливадии промчался весь в золоте седой татарин. Его появление предвещало искушенной публике, что едет сам государь с семьей. Из осеннего Крыма их провожали в Италию, и за царским экипажем катилось восторженное «ура»…

Все лето следующего 1910 года Плевицкая уже полностью провела в Ялте, но начало осени выдалось неудачным – прямо с сентября задождило, город быстро опустел, летние театры закрылись и певица, предполагавшая уехать только через два месяца, вынуждена была искать другую работу. Надежда нанялась временно в украинскую труппу некоего Галузенко и так оказалась на сцене ялтинского театра. Уже на следующий день журналист «Ялтинского вестника» написал о ней первую в ее жизни статью. Он восторженно восхищался «живою жизнью» и «земною силой», поразившими его в Плевицкой, и утверждал, что ее пение – «это не искусство, а сама жизнь во всей ее неистовой красе». А после второго концерта газета «Русская Ривьера» отмечала, что концерт Плевицкой «был вечером блистательной победы, одержанной над всеми скептиками, над всеми неверующими в художественное значение русской национальной песни. Плевицкая оказалась в этот раз еще в большем ударе, чем на первом концерте».

Вечером после концерта, который прошел буквально с аншлагом, командир конвоя Его Величества князь Юрий Иванович Трубецкой передал певице приглашение министра двора барона Фредерикса выступить у него (он тогда занимал апартаменты в самой шикарной гостинице Ялты — «России»). Надежду Плевицкую пригласили в великолепный парадный белый зал, где князь Трубецкой представил ее большому обществу. Певицу поразило, что многие изъяснялись на иностранном языке, а одна дама, путая русские и французские слова, все выспрашивала о песнях и выясняла, что такое «куделька» и «батожа»… Последний ее концерт в ялтинском театре Новикова состоялся 3 октября 1910 года.

Сразу по возвращении Плевицкой из Ялты в Москву о ней заговорили. Она даже еще не успела прибыть, а о ней уже шла молва, как о «каком-то чуде, необыкновенной певице, буквально потрясшей красотой голоса и мастерством исполнения гостей на вечере барона Фредерикса. В одном из главных музыкальных изданий сейчас же появилась статья о ней: «Сейчас в большую моду входит Н.Плевицкая, гастролировавшая в «Буфф» и получившая имя певицы народной удали и народного горя. Карьера ее удивительная. Прожила семь лет в монастыре. Потянуло на сцену. Вышла за артиста балета Плевицкого (ее девичья фамилия – Винникова). Стала танцевать и петь в кафешантанах, опереттах. В «Буфф» среди сверкания люстр пела гостям русские и цыганские песни… Какой прекрасный, гибкий, выразительный голос! Ее слушали, восторгались. И вдруг запела как-то старую-старую забытую народную песню. Про похороны крестьянки. Все стихли… Люди пришли для забавы, смеха. Наивно и жутко…»

Десять концертов ее в ялтинском театре с труппой Галузенко прославили ее и открыли перед ней широчайшую концертную дорогу, а то, что ее принял «высший свет», сделало ее в одночасье модной. Потом Плевицкая пела в Царском Селе. Пела то, что ей было по душе. Уже провожая ее, государь сказал: «Я слушал вас сегодня с большим удовольствием. Мне говорили, что вы никогда не учились петь. И не учитесь. Оставайтесь такой, какая вы есть… Вы поете для сердца. Самая простая песня в вашей передаче становится значительной и проникает в сердце…»

А в сентябре 1911 года Надежда Плевицкая вновь приезжает в Ялту. И снова «Русская Ривьера» отзывается восторженной рецензией на ее выступление.

В 1913 году Плевицкой исполнилось 29 лет. Она уже знаменита, богата, счастлива и любима. Но приезды ее в Ялту стали уже доброй традицией, хорошим знаком ей на год вперед. Теперь она уже приезжает весной и останавливается в фешенебельной гостинице «Метрополь». В один из дней ее пригласили петь во дворец. После 9 часов вечера, в большом дворцовом зале она ожидала выхода Их Величества. «Ровно в 10 раскрылись двери, и вышел государь под руку с государыней. Она была величественна и прекрасна в черном кружевном платье, с гроздью глициний на груди. Брат Александры Федоровны (который гостил в это время в Ливадии) повел ее к приготовленному креслу, а государь подошел к Плевицкой, попросил ее не волноваться. А она все равно так волновалась, что в песне «Помню, я еще молодушкой была» даже забыла слова. Тогда ее пение в первый раз слушала государыня, и ей оно очень понравилось. Александре Федоровне вообще нравились грустные песни. Ей еще не удавалось слышать пение Плевицкой, хотя на ялтинские благотворительные концерты ее несколько раз приглашали, но так как к концу дня царица уставала, то уезжала, не послушав ее пения. Теперь она выразила сожаление, что раньше не слышала Плевицкую. Государь подошел к певице с великой княжной Ольгой Николаевной и сказал, что помнит ее песни и напевает их». На другой день Надежда Плевицкая получила из Ливадии роскошный букет, а князь Лев Сергеевич Голицын принес ей в подарок фиалки в одном из своих старинных серебряных кубков, которые увлеченно собирал и имел их целую коллекцию в своем крымском имении – в Новом Свете.

Вскоре певицу вызывают срочной телеграммой в Москву, и в Ялту она возвращается только 5 сентября, останавливается в гостинице «Мариино» и буквально в этот же день дает концерт в городском театре, на который приходит весь курортный «бомонд». «Русская Ривьера» с восторгом сообщавшая об этом событии на следующий день, в конце статьи заключала: «Плевицкая, как и Шаляпин, родится раз в столетие».

Еще раз в Ялте певица выступала 14 сентября 1917 года. Тогда в городском саду состоялось открытие осеннего виноградного сезона, и прошел большой концерт под управлением Орлова при участии Надежды Плевицкой и других.

В Феодосии в августе 1920 года певица приняла участие в смешанном концерте, где в первом отделении читались юмористические рассказы. Публика смеялась, галдела, шумела, но во втором отделении в белом платье с красными цветами понизу, в великолепном жемчужном ожерелье и с большим золотым браслетом на руке, вышла Плевицкая. В театре установилась полнейшая тишина, а после каждой ее песни – гром аплодисментов. В конце концерта публика требовала исполнения песен еще и еще… Плевицкая пела еще. Один военный бросил на сцену красную фуражку и кольцо. На улице ее окружила толпа корниловцев, готовых ее сопровождать. А в сентябре в той же Феодосии певица снова пела, и уже с Леонидом Собиновым. Вслед за этим и в Ялте состоялся грандиозный спектакль-концерт, устроенный начальником городского гарнизона с участием многих известных артистов, в том числе и Плевицкой. После концерта шел сбор средств для Русской армии; добровольными пожертвованиями артистов были теплые вещи.

Надежда Плевицкая, кроме того, что была известной певицей, была еще и привлекательной женщиной. И у нее, конечно, было немало поклонников и страстных романов. Но последняя ее любовь случилась с ней здесь, в Крыму. Это был генерал-майор Скоблин, за которого она и вышла замуж. А потом – иная жизнь и другие берега. Эмиграция. Выступления перед русскими войсками в Галлиполи… Она пела, а они вспоминали, ибо у них остались только воспоминания… Так же, как и у самой Надежды – крестьянской дочки Дежки Винниковой, выбившейся из простой семьи солдата; бывшей послушницы монастыря; певички в киевском кафешантане «Аркадия»; потом артистки, вышедшей замуж за польского танцовщика Эдмунда Плевицкого; известной певицы и супруги офицера Левицкого; с началом Первой Мировой – сиделки в госпитале, а после революции – фактически беженки сначала в ее любимый Крым, а теперь вот… Потом она гастролировала в разных странах, а также пела в Париже, где у них с мужем в предместье был собственный дом. Но и здесь с трудом начатая жизнь рухнула в одночасье. В Париже похитили руководителя русского общевойскового союза генерала Миллера. С ним исчез и ее муж генерал Скоблин. Она же сама была обвиняема французскими властями в связях с НКВД и посажена в тюрьму. После двух лет заключения и через четыре месяца после захвата немцами Франции, 5 октября 1940 года, на 56-м году жизни Надежда Плевицкая умерла…

Автор: Самарина по материалам Лидии Розановой

Фотографии: ruslania.com, moscvichka.ru, pravoslavie.domainbg.com